A Woody Allen ya lo han juzgado antes incluso de que pudiera abrir la boca. Unos lo han condenado y otros lo han absuelto casi con la misma celeridad que aquel tipo que hizo un cursillo de lectura rápida para leer Guerra y paz: terminó en veinte minutos y únicamente se enteró de que iba sobre Rusia. Unos piensan que es un pederasta degenerado y otros que es víctima de una represalia atroz urdida por Mia Farrow con la ayuda de dos de sus hijastros. Se mire por donde se mire, el caso da mucha pena, mucho asco y también revela demasiadas cosas sobre la naturaleza humana. No digo únicamente sobre la naturaleza de Allen, Mia Farrow y sus hijos, sino más bien sobre la nuestra, los ávidos espectadores del drama. Porque, desde que esta historia salió a la luz, hace ya más de veinte años, aquella comedia amable y juguetona que era la vida del genio neoyorquino se ha transformado en otra cosa.

Vaya por delante que no tengo la menor idea de si Allen es culpable o inocente y no creo que nadie, salvo él, pueda tenerla. En buena ley, el caso ya ha prescrito, se investigaron en su momento los posibles abusos sobre Dylan, la niña que por aquel entonces contaba siete años, y no se encontraron signos físicos de violación ni motivos para seguir adelante con un juicio. A estas alturas es prácticamente imposible que Dylan pueda probar que existió abuso, pero lo que sí puede es destruir la reputación de su ex padrastro, cosa que se ha apresurado a hacer con una carta terrorífica lanzada a la prensa como un flechazo. En esta historia funciona un doble rasero que corta por los dos filos. Es cierto que no hay ninguna prueba contra Allen pero sospecho que muchos de los que creen en la inocencia de Allen a pie juntillas tampoco exigen muchas pruebas cuando se denuncian abusos dos décadas después contra, digamos, un sacerdote.

El problema es que sobre la historia de terror de Dylan gravita también el precedente del polémico noviazgo de Allen con Soon Yi, la hijastra de Mia Farrow, quien por aquel entonces contaba veinte años. En numerosas ocasiones Allen ha intentado aclarar los términos de la relación que mantenía con Mia y con sus hijos, especificando que apenas los veía, que no tenía tratos con ellos y que Mia y él vivían en apartamentos separados. Todo esto resulta muy confuso (por decirlo suavemente) si se piensa que cuando Allen y Mia Farrow empezaron su idilio, Soon Yi tenía diez años y que una niña de esa edad lo más seguro es que viese en aquel señor con gafas que salía con su madre una figura paterna, a pesar de todas sus ausencias. Más aun, en la biografía de Eric Lax sobre Woody Allen publicada en 1991 (es decir, muy poco antes del escándalo) hay testimonios de primera mano que contradicen el supuesto alejamiento afectivo del cineasta y que lo pintan no tanto en plan artista distante en su torre de cristal sino más bien como padre y marido cariñoso y atento.

A todo esto hay que sumar el llamémoslo recelo que causa la figura de Woody Allen en el tinglado más casposo de Hollywood y no digamos entre la rancia derecha estadounidense, estamentos de los que se ha mofado sin piedad en sus películas. En una de ellas sacó a un director que se queda ciego y sigue filmando de oído, y en otra sacó a un chaval que de repente se convierte en férreo seguidor republicano hasta el día en que un médico descubre que todo se debe a una obstrucción en los vasos sanguíneos que llevan el riego al cerebro. No será muy difícil que aprovechen la carta de Dylan para soltar ahora sobre él, con razón o sin ella pero sin una sola prueba, todos los perros de la venganza.

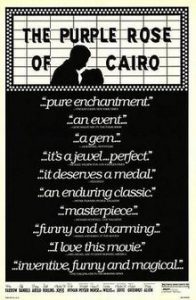

Al final, de todo este revoltijo nada platónico de sombras, nos quedan únicamente más sombras: las que Woody Allen ha proyectado sobre la pantalla de cine en una media docena de cintas perfectas. Esa turbia duda de tener que elegir entre la figura privada y la pública se la planteó el propio cineasta a Mia Farrow en La rosa púrpura del Cairo. Entre el personaje de la pantalla, tímido, inocente y encantador, y el actor que lo encarnaba (Jeff Daniels), Farrow escogió al final la opaca y pedestre realidad. Y se equivocó. Tanto en la vida como en la ficción. A la salida de la película oí a un par de señoras que discutían el desolador final de la película y pesqué al vuelo la que probablemente sea la mejor crítica de cine que he oído nunca: "Le está bien empleado por quedarse con el de verdad".

Comentarios

<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:

<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-

<% if(comment.user.image) { %>

![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<%= comment.user.username %>

<%= comment.published %>

<%= comment.dateTime %>

<%= comment.text %>

Responder

<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>

<% }); %>

<% } else { %>

- No hay comentarios para esta noticia.

<% } %>

Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-

<% if(children.user.image) { %>

![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% if(children.parent.id != comment.id) { %>

en respuesta a <%= children.parent.username %>

<% } %>

<%= children.user.username %>

<%= children.published %>

<%= children.dateTime %>

<%= children.text %>

Responder

<% }); %>

<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>