Tengo 46 años y tengo Covid. En los dos últimos meses no me quité la mascarilla a menos de dos metros de nadie que no fueran mis convivientes e hice todo lo posible por mantener las manos limpias y la distancia de seguridad, pero lo pillé y no sé dónde ni cómo.

El jueves de la semana pasada, después de hacer todo lo posible para confirmarlo o descartarlo, me encerré en una habitación con vistas y baño. Cuando alguien lea esto faltarán pocas horas para que abandone mi atalaya. El domingo me he dicho que es suficiente. La enfermera que hizo hoy la prueba a mi pareja y a mi hijo, una semana después de que empezaran mis síntomas para evitar falsos negativos, nos lo ha confirmado. El domingo seremos libres. Ellos, aleluya, están limpios, aunque están igual de encerrados. Así que, ese día, me levantaré y saldré por esa puerta y significará que estoy bien y que la pesadilla ha terminado.

No sabía si escribir o no esta columna. Me da pudor y, sin embargo, lo voy a hacer por si sirve porque yo tampoco sabía cómo era y me imaginaba algo distinto, más tranquilo, más inocuo.

El día D, me sentí febril. Llegué de trabajar, después de un test rápido que decía que estaba bien y, sin embargo, empecé a sentir escalofríos. Me puse el termómetro: 37,2. No me asusté porque esto ya lo había vivido con pequeño y resultó una falsa alarma. Llamé al médico y me hicieron un test de antígenos a última hora. Dio positivo pero no me lo podía creer así que busqué un hospital privado en el que pagar una pcr. Ya tengo un largo historial de falsos positivos.

Lo conseguí in extremis. Estaban a punto de cerrar. No pedían nada. Solo 125 euros. El camino desde el parking hasta el sótano en el que tienen el laboratorio fue aterrador. No hay circuito covid ni nada que se le parezca. Desde que llegas y tocas el botón de metal que abre la barrera del garaje, todo era posibilidad de contagiar a inocentes.

Antes de bajar del coche me ajusté lo mejor que pude la FPP2. Hasta que entré en el primer edificio conseguí no acercarme a nadie.

Nada más entrar me encontré en una sala de espera atestada de mujeres con bebés en carritos o en brazos. Pregunté en el mostrador y me enviaron sin preocupación a otro edificio. En ese entré a otra sala de espera menos concurrida y más variada. Las chicas de recepción me indicaron que siguiera el pasillo hasta el final y cogiera el ascensor hasta la segunda planta sótano. Así lo hice y aparecí en unos pasillos confusos dónde finalmente encontré a la enfermera agradable que me haría esa prueba tan desagradable.

–Para pagar tienes que ir a recepción. Allí te cobran y te dan un recibo, vuelves y me lo entregas, me ordenó.

Quedamos así y cuando deshice mis pasos hasta el ascensor y las puertas se abrieron, dentro iba un señor viejísimo en una cama y un enfermero que la llevaba. La imagen me heló. Tranquilos, subo andando, dije. Era yo la que no me había quedado tranquila. En ese ascensor debían estar mis miasmas o lo que sean de hace pocos minutos y, si era verdad que era positivo, podía haber puesto en peligro a ese señor.

A estas alturas, cuando sé que no he contagiado a los míos ni a nadie que yo sepa, tiendo a pensar que no he debido ser muy peligrosa. Entonces, no lo sabía; ni yo ni nadie.

La enfermera me prometió un resultado indiscutible en 24–48 horas, pero lo supe antes antes.

El encierro no lo registré como tal. No cerré la puerta pensando: y ahora ya no vas a salir de aquí. No me encontraba mal. Era puro trámite y todavía quedaba la posibilidad de estar sana y de que todo fuera un mal catarro. Eso cambió en pocas horas.

Esta enfermedad es distinta a todo lo que he padecido. Empezó con una congestión particular. Seca. No tenía mocos, pero sí la voz tomada y la cabeza como llena y picores en el fondo de la nariz, como si estuviera ahí el bicho agarrado multiplicándose.

La noche del viernes fue la más difícil. El día no había sido tan malo. Trabajé y no había tenido sensación de falta de aire, pero fue tumbarme y sentir que no entraba suficiente. El corazón iba a mil por hora. Me incorporaba en la cama y mejor, pero los ojos se me caían y no conseguía dormir en esa postura. No pegué ojo. Llegué a pensar en que me moriría y en ir al hospital para evitarlo. Pero me dije que no podía hacerle eso a pequeño y a mi concubino, como le gusta que le llame. Seguro que estaba exagerando. La noche pasó y para la siguiente me hice con un pulsioxímetro de dedo, para no volver a estar tan intranquila. Mide la saturación de oxígeno en sangre. En cualquier caso, no llegué a usarlo. Me tranquilizaba verlo en la mesilla. Una amiga enfermera me dio el dato que necesitaba. Ponte boca abajo, me dijo, los pulmones trabajan mejor y es tan cierto como tranquilizador. Hace siglos que no duermo boca abajo por mis problemas cervicales. Estos problemas se han esfumado. Respirar es primero y debe ser que el cuerpo lo sabe.

Es tan sumamente sosegante sentir que hay una postura, por rara que sea, en la que, de repente, entra aire suficiente y el corazón se tranquiliza.

De verdad, no quiero exagerar, pero la primera noche mala fue muy mala, me faltara oxígeno o no, estuviera o no exagerando asustada. La duda es casi tan libre como el miedo pero me doy su beneficio porque la sensación de respirar boca abajo con el bicho dentro es completamente distinta a hacerlo en otra postura y eso es real, es tangiblle y es una información valiosa.

Desde aquella primera noche angustiosa se me quitaron las ganas de hablar, tenía todo el tiempo la sensación de acabar de terminar una carrera, de cuello gordo, de estar siempre subiendo escaleras, como embarazadísima de nueve meses (que entra aire pero poco). Aquella noche horrible y la siguiente, me hice una paja antes de apagar la luz. Lo hice para relajarme y también para decirme que no podía morirme después de eso.

De allí en adelante, he ido mejorando poco a poco, muy poco a poco. Cada vez duermo más seguido, ya incluso boca arriba y lo hago muchísimo. Me encuentro muy cansada. Da igual la hora a la que me levante, a las 10:30 se me empiezan a cerrar los ojos. Ya tengo la cabeza menos llena de lo que sea. Ahora tengo tos de pija y siento que ha bajado el foco. Lo tengo menos en la cabeza y más en el pecho y en la tripa. Sigo teniendo la voz tomada.

Los demás también se han ido organizando mejor. Hoy ha sido un antes y un después, tras saber que no he puesto a nadie en peligro. Mis chicos están bien, no lo tienen y eso, sobre todo por el mayor, ha sido una alegría inmensa. Pensar que pudiera pasar por esto por mi culpa, ha sido la otra pesadilla. Habiendo vivido lo vivido entiendo más por qué este virus se lleva más a los más mayores.

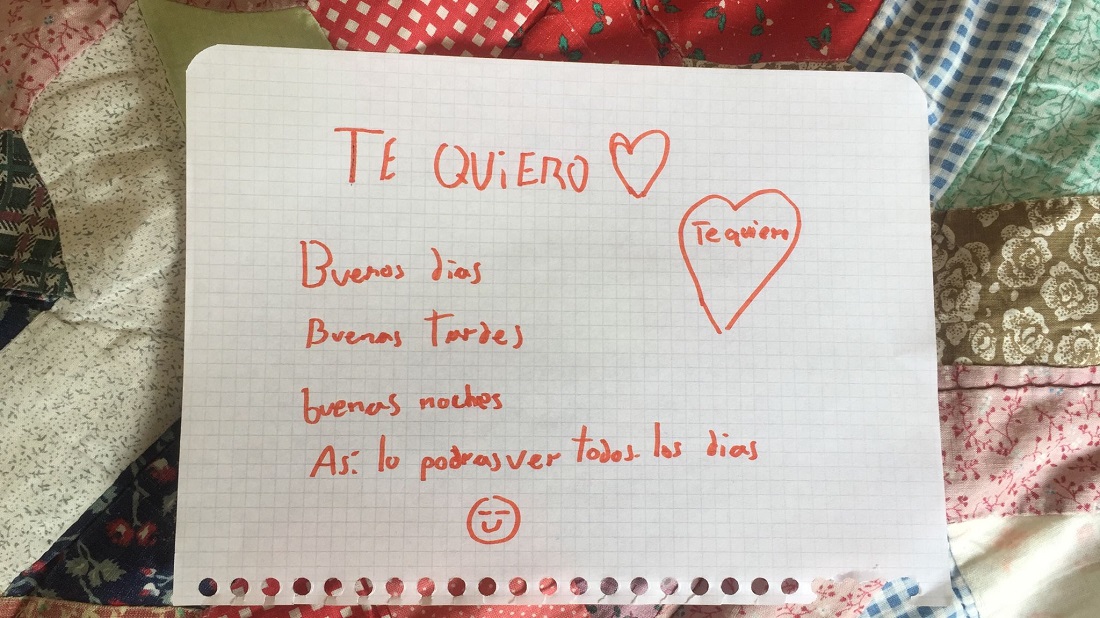

Mi guapo grande me ha estado haciendo comidas ricas, consiguiéndome todo lo que le he pedido y cuidando de mi pequeño. Mi guapo menos grande primero se rebeló contra la situación, pero después aprendió muy bien a organizarse, a arrimar un poco el hombro y a conseguir que cada día, aunque fuera encerrado, resultara satisfactorio. Por las noches, me lee un cuento, en vez de cómo hacíamos antes del encierro. Lo hacemos por facetime y corre para no pillarme dormida. "Mami, es que si no te veo no me duermo", dice. Ha sido tan bonito que me contase el cuento porque a mí no me daba la vida. Fue idea suya. Y que me preparase la merienda y que me mandara una nota por debajo de la puerta como esta.

No tengo mucho más que contar. Solo emoción por seguir aquí y por entender lo difícil que debe ser irse de esto. No lo pilléis, ¿vale? O al menos, que no sea por haber hecho el tonto. Tengáis la edad que tengáis es una lotería y es vuestra vida y la de los que queréis lo que está un juego.

Comentarios

<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:

<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-

<% if(comment.user.image) { %>

![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<%= comment.user.username %>

<%= comment.published %>

<%= comment.dateTime %>

<%= comment.text %>

Responder

<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>

<% }); %>

<% } else { %>

- No hay comentarios para esta noticia.

<% } %>

Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-

<% if(children.user.image) { %>

![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% if(children.parent.id != comment.id) { %>

en respuesta a <%= children.parent.username %>

<% } %>

<%= children.user.username %>

<%= children.published %>

<%= children.dateTime %>

<%= children.text %>

Responder

<% }); %>

<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>