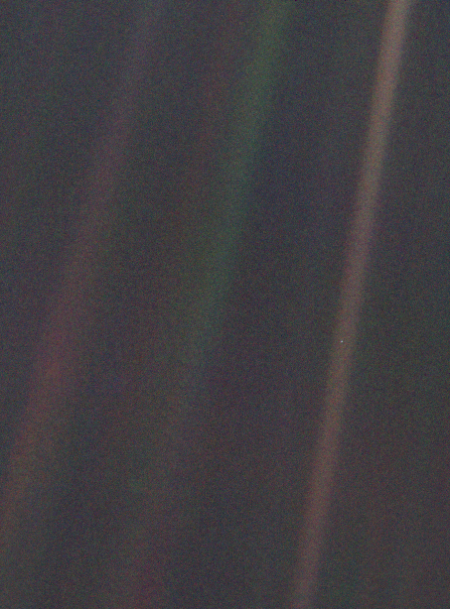

Toda la vida compleja que conocemos se concentra en un tenue manto alrededor del planeta Tierra.

Y de la misma forma que la semana pasada te contaba que yo no veo ese apocalipsis profetizado una y otra vez, hoy quiero dar la de arena. 😉 La de arena es que, por difícil que sea extinguirnos, hay cosas que nos pueden hacer muchísimo daño a nosotros y a quienes nos acompañan en esta nave espacial que llamamos el planeta Tierra. Porque, ya lo he comentado alguna vez, casi todo lo que amamos, casi todo lo que nos importa, se concentra en una levísima franja entre el fuego y la nada, o casi nada. Hoy por hoy y durante al menos algún siglo más, no tenemos absolutamente ningún otro sitio adonde ir.

Me refiero, naturalmente, a esos escasos veinticinco kilómetros de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y poco más que toleran la vida compleja. Es decir, las aguas y el aire hasta más o menos el borde de la estratosfera. Hay algunos animalitos capaces de vivir por el fondo de la Fosa de las Marianas, el punto natural más profundo de la Tierra (10.911 metros), a algo más de mil atmósferas de presión. Por el otro extremo, el 29 de noviembre de 1973 un avión se tragó a un buitre de Rüppel a unos 11.000 metros de altitud sobre Costa de Marfil, donde la temperatura es de unos 50 grados bajo cero y la presión, de 0,25 atmósferas. Eso suman unos 22 kilómetros. Vamos a redondearlo a 25, para dejar un poco de margen, por si esas sorpresas que siempre nos da la vida.

Dije en el post anterior que veo difícil que los destrocemos tanto como para que nadie pueda sobrevivir, pero basta con empobrecerlos significativamente para ocasionar enorme sufrimiento y mortandad. Empezando, por supuesto, por los más pobres y los más débiles. Los más pobres y los más débiles van siempre los primeros en la lista mala. Eso nos incluye también a unos cuantos habitantes del llamado Primer Mundo. Como dije la semana pasada, yo no no creo que la supervivencia de la humanidad o incluso de su civilización estén amenazadas en el esquema grande de las cosas. Pero en el pequeño, pequeño como tú y como yo, el tema puede llegar a ponerse muy chungo.

Esos 25 kilómetros de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno contienen nuestro aire, nuestra agua, nuestra comida, nuestra vida. Incluso alteraciones menores pueden provocar, por ejemplo, graves crisis alimentarias. Si te parece que la comida está cara, te asombrarías de lo mucho que puede llegar a subir, digamos, con un fallo grave de las cosechas de arroz. El arroz es el alimento básico de buena parte de la humanidad, que inmediatamente se verían obligadas a buscar (y pagar, los que puedan) otras alternativas, encareciendo todos los demás. Si ya tenemos los bolsillos como los tenemos, imagínate las consecuencias. Ahora imagínatelas para esos 2.400 millones de personas que viven con menos de dos dólares diarios.

Dije también en los comentarios del post anterior que antes me asustaban mucho más los peaks, como en peak oil, que ahora. Y no porque discuta el concepto en sí: es obvio que todos los recursos no renovables que se consumen y no se reponen acabarán enrareciéndose –encareciéndose– hasta agotarse por completo. No obstante, por todos los indicios que yo puedo colegir, veo más un aterrizaje suave con mucho tiempo de adaptación que los crash de que se hablaba cuando yo estaba aún tiernecito en vez de correoso como ahora, por la época en que se rodó Mad Max. Sin embargo, hay una escasez que me preocupa mucho más, porque ya está afectando a millones de personas y hasta la tenemos presente aquí en España: la del agua potable.

El agua potable es, por fortuna, un recurso renovable. Pero la presión sobre el mismo que ejercemos los siete mil y pico millones que somos es extrema. En países como la India ya han ocurrido crisis del arsénico cuando la población tuvo que excavar pozos mucho más profundos para sacar agua, que resultaron estar contaminados por este veneno. Aquí en España todos conocemos las broncas que hemos tenido a estas alturas por los recursos hídricos. En extensas regiones del mundo, el agua potable económicamente accesible es un bien escaso. La menor alteración puede empujar a millones más hacia la sed. Y así con muchas cosas más. En todos los casos, con los más pobres y los más débiles encabezando la marcha esa hacia las tinieblas.

Una dislocación grave de esa tenue película de agua y aire y sus mecanismos puede causar enorme sufrimiento, enfermedad, miseria y muerte a partes significativas de la población, no todas las cuales están dispuestas a aceptar sumisamente su suerte mientras otros gastan decenas, cientos o hasta miles de dólares en sus botellas de agua mineral premium. Puede causar conflictos, guerras, genocidios. Del buen estado de esos 25 kilómetros depende, dependemos gran parte de la humanidad. Y no hay más. Todavía no conocemos ningún otro sitio donde haya más, en cantidades suficientes y accesibles. Si nos los cargamos, la liamos.

Atmósferas planetarias

En nuestro sistema solar hay muchos planetas y lunas que tienen atmósfera. Los gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno, por ejemplo, son casi por completo una enorme atmósfera de densidad variable, con un núcleo rocoso muy pequeño. Venus tiene su conocido infierno que tanto nos costó atravesar. Una luna de Saturno, Titán, posee una densa atmósfera de nitrógeno, metano e hidrógeno, con posibles mares superficiales de hidrocarburos líquidos. Otros cuerpos celestes las tienen más débiles y algunos carecen prácticamente de ella, como el planeta Mercurio o nuestra propia Luna.

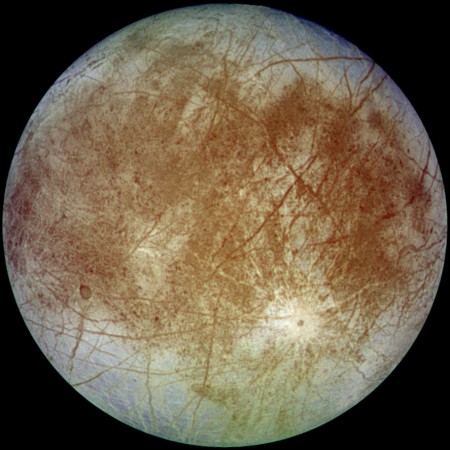

Pero todas tienen algo en común: nosotros no podemos vivir ahí, al menos sin hábitats artificiales o terraformación extensiva, algo que está actualmente fuera del alcance de nuestra tecnología y, sobre todo, de nuestra economía. Y tampoco nos sirven para traernos, por ejemplo, agua. El agua no es rara en nuestro sistema solar, pero sí difícilmente accesible. Por ejemplo, no podemos echar una manguera desde el océano submarino de Europa de Júpiter hasta aquí. No sabemos aún.

El resto de posibles destinos están fuera del sistema solar, demasiado lejos para nuestra capacidad actual. Los exoplanetas confirmados más próximos de tipo terrestre andan por Gliese 876, en la constelación de Acuario, a 184,5 billones de kilómetros de aquí (sí, con B). Con algunas de las naves más veloces que hemos construido hasta ahora, suponiendo que fuésemos en linea recta –lo que es mucho suponer, esto no va como en las pelis sino por órbitas y cosas de esas–, tardaríamos 67.075 años en llegar. Incluso cuando dominemos la tecnología para construir naves relativistas, el viaje se nos pone en un mínimo de quince años y pico (aunque puede ser considerablemente menos para quienes vayan a bordo, si es que va alguien, debido a la dilatación temporal.)

Pero ni siquiera estos exoplanetas parecen contar con buenas urbanizaciones para montarnos el chalé. Por lo poco que sabemos todavía de ellos, no reúnen buenas condiciones para la vida compleja terrestre aunque hiciéramos adaptaciones importantes. El primer candidato bueno podría ser Gliese 667 Cc, a 223 billones de kilómetros, lo que vienen siendo 23,6 años-luz. Los siguientes andan bastante más lejos, en el orden de los cientos o miles de años-luz. Por otra parte, si tuviésemos la tecnología para mudarnos a 223 billones de kilómetros, seguramente nos resultaría bastante más sencillo adaptar o adaptarnos a algún otro planeta o luna de nuestro propio sistema solar.

Por desgracia y por maldito atraso, todo esto está aún mucho más allá de lo que somos capaces de hacer. De momento, vamos a permanecer una buena temporada encerrados como ratas en la Tierra y sus alrededores. Una Tierra que sólo tiene para nosotros, eso, 25 kilómetros de espacio vital.

Prisioneros entre el abismo y el fuego

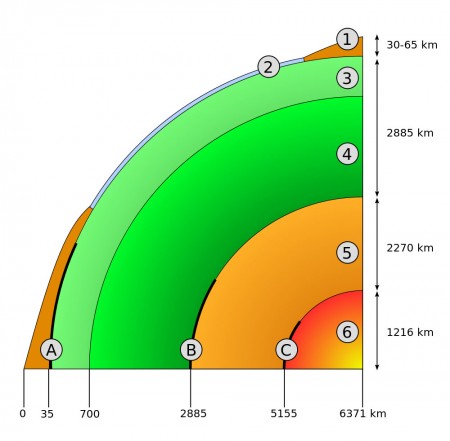

Bajo nuestros pies, está la corteza terrestre. Que, como su nombre indica, es eso: una cortecita, vamos a decir que sólida, que en algunos puntos de la corteza continental se extiende hasta los 70 kilómetros de profundidad. La oceánica, en cambio, no pasa de diez. Además, es una corteza hecha migas: junto con las capas más rígidas del manto superior, lo que en su conjunto constituye la litosfera, está dividida en grandes pedazos a los que llamamos placas tectónicas. Esto son como islas que rozan entre sí y flotan sobre casi tres mil kilómetros de unos silicatos tan viscosos que también los consideramos sólidos: el manto. Y éste, a su vez, sobre una capa líquida de unos 2.250 kilómetros de espesor: la parte exterior del núcleo. Luego, más para adentro, ya está el núcleo interno. Teniendo en cuenta que todo esto se mueve a distintas velocidades y con diferentes rumbos, eso de tierra firme no pasa de bonita fantasía.

Bueno, ¿y qué? Pues verás, sucede que la temperatura aumenta con la profundidad. Al principio, no mucho, pero luego acelera rápidamente. La mina más honda del mundo, la de oro de TauTona en Sudáfrica, alcanza los 55-60 ºC a 3.900 metros de profundidad y hay que instalar aire acondicionado para que los mineros puedan trabajar, no con poco peligro. Es decir, aproximadamente 8 ºC por kilómetro sobre el ambiente local. En la perforación más profunda de todas, la científica soviética de Kola, tuvieron que parar cuando la temperatura ascendió a 180 ºC llegando a los 12.262 metros: unos 14,7 ºC por kilómetro. Ese es el punto más bajo que hemos alcanzado los humanos. Proyectaron que aumentando a ese ritmo, alcanzaría los 300 ºC a 15.000 metros. A esto le pusimos el nombre de gradiente geotérmico.

Sabemos que más abajo la temperatura continúa subiendo hasta alcanzar unos 6000 ºC en la región de transición entre el núcleo exterior y el interior; tanto como en la superficie del Sol. ¿Y de dónde sale todo este calor? Bueno, pues de varias fuentes, pero sobre todo del calor residual de acreción de cuando el sistema solar estaba formándose y especialmente de la gran cantidad de isótopos radiactivos naturales que hay ahí bajo nuestros pies. Sí, estamos sentados sobre una especie de gigantesca piscina de Fukushima a la temperatura del Sol, en islotes de piedra que se mueven, aquí leyendo tranquilamente.

Por el momento, no hay nada para nosotros ahí debajo. Ni tierra hueca ni ningún otro de esos cuentos tan raros; sólo un infierno ardiente. Mirando hacia el otro lado, hacia donde siempre nos ha gustado más mirar, hacia arriba, ya sabemos lo que hay: abismales distancias de la casi-nada que llamamos medio interplanetario o la casi-casi-nada del medio interestelar, salpicada muy aquí y allá por algún pedrusco o bola de gas, encendida en forma de estrella o no, más nebulosas y tal. Todo está muy lejos, muy muy lejos o sobrecogedoramente lejos, al menos hasta que construyamos la nave esa relativista de la que te hablaba antes.

(A todo esto, sigo pensando que no sería totalmente estúpido irnos currando algún refugio de emergencia sostenible en algún cuerpo celeste próximo, en este mismo sistema solar. Por mucho que opine que no nos vamos a extinguir en ningún momento imaginablemente próximo, yo podría estar estupendamente equivocado como todo hijo de vecina. Y en ese caso, tener todos los huevos en la misma cesta, o sea en un solo planeta, resulta ciertamente inquietante. Buena parte de las tecnologías necesarias están ya disponibles. No digo que tengamos que hacerlo justamente ahora, con la que está cayendo y todo ese rollo, pero sí mantener la idea viva e ir trabajando poco a poco en esa dirección. Por muy seguro que sea tu barco, disponer de un bote salvavidas es siempre una buena idea.)

Remediación planetaria

Los barcos, además de no estropearlos, se pueden reparar. A este ya le hemos puesto algunos parches y no han ido mal del todo: desde la regeneración del Rin, al que casi matamos una vez, hasta la recuperación de Hiroshima y Nagasaki o la reforestación de Europa, en parte accidental y en parte voluntaria. Los humanos, igual que sabemos romper cosas, también sabemos repararlas; al menos, a veces, cuando hay ganas o necesidad de trabajar y gastar dinero. Suele salir bastante más caro que no haberlas roto en primer lugar, pero qué le vamos a hacer.

A este proceso de regenerar entornos naturales que hemos estropeado antes se le suele llamar remediación. En los países más o menos serios, es ya obligatorio por ley apartar dinero para arreglar al menos parte de lo que rompas. Quizá el más conocido de todos sea el Superfund estadounidense, pero no es el único, ni mucho menos. En general es una práctica, por fortuna, cada vez más extendida. Hasta en lugares con tan mala fama medioambiental como China –en buena parte justificada, si bien últimamente ya no hay ninguna localidad china en la lista de las diez peores– la remediación es incluso un negocio en alza. Sitios contaminados hasta extremos legandarios como Linfen, que muchos consideraban un lugar más tóxico para vivir que el mismísimo Chernóbil, han mejorado bastante últimamente.

Linfen todavía no es un ejemplo de remediación, porque remediar, lo que se dice remediar, apenas han empezado. Pero el mero hecho de prohibir las peores prácticas –como el paso de camiones cargados del carbón que se produce allí a través de la ciudad–, cerrar las cien industrias más contaminantes, apercibir a otras 150 y establecer ayudas estatales para instalar filtros en las fábricas, así como pasar el 85% de la calefacción urbana a gas natural, la cosa se ha arreglado un poco. Poco a poco, en algunos de los puntos más guarros, han comenzado a limpiar. Y eso ya es el principio de la remediación.

Lo idóneo, naturalmente, sería no tener que remediar. Nada permanece más limpio que aquello que no se ensucia. Por desgracia, nuestro nivel de desarrollo socio-tecno-económico actual aún no permite nada parecido en numerosos procesos que nos son esenciales como civilización. En estos casos, la remediación es lo mejor que se puede hacer.

Los daños al medio ambiente causados por el ser humano no son ninguna novedad. Uno de los más graves de nuestra historia fue la invención de la agricultura, hace ya unos cuantos miles de años. ¿Y cómo es eso? Pues porque una de las formas más fáciles de obtener nuevas tierras de cultivo es meterle fuego a los bosques, sabanas y praderas que las ocupen. Esta práctica se llama agricultura de tala y quema, y viene usándose desde antes de la historia. Conllevó la destrucción sistemática del bosque ancestral en extensas regiones del planeta, como por ejemplo Europa, donde desapareció casi por completo. Sin embargo, hoy en día, el abandono de la agricultura pero también los programas de reforestación han hecho que el bosque en Europa no pare de crecer, como te conté más arriba. Esto podría considerarse una forma de remediación continental tardía.

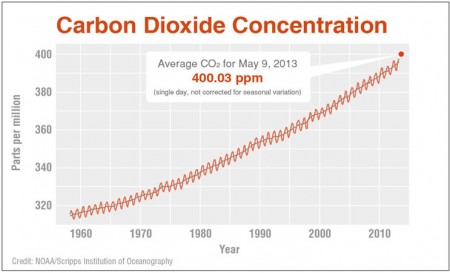

Lógicamente, a algunas personas de las que piensan por alto se les ha ocurrido el concepto de remediación planetaria. La idea en sí es sencilla: si le estamos causando daños globales al medio ambiente, podemos plantearnos remediarlos a la misma escala. Por ejemplo, se han apuntado varias técnicas para limpiar masivamente todo ese carbono que le echamos a la naturaleza sin parar, que en su forma de CO2 ya ronda e incluso ha superado algún día las 400 partes por millón. Esto no había ocurrido en varios millones de años y, si seguimos al ritmo actual de añadirle una más cada seis meses, en menos de dos siglos andaremos por las 750. Esta cifra es la concentración mínima que pudo darse durante el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno, hace 55 millones de años, cuando aparentemente se disparó el fusil de clatratos y la temperatura de la Tierra subió unos 6ºC a lo largo de varios milenios (puede que alcanzando las 26.000 ppm).

En el peor escenario de los que yo he visto publicados con una cierta credibilidad científica, se habla de unas 1.000 ppm en el año 2100, con un incremento de temperatura máximo en torno a los 4,5ºC sobre la actual. Un aumento de 4,5 - 6ºC no nos extinguirá, pero puede causar graves daños a los ecosistemas, incluyendo el ecosistema humano, especialmente los ecosistemas humanos más frágiles. Eso es, los pobres y los débiles, que ya se verá a ver cómo andamos de eso por entonces. En cualquier caso, es una maldita cochinada y una herencia envenenada por la que nuestros nietos, muy justamente, nos repudiarán. Entre otras cosas, porque les tocará pagar la factura de la que sus abuelos nos estamos escaqueando, pagándonos los vicios con su carbono. Una factura carísima de remediación planetaria.

Pero puede hacerse. En parte, incluso con nuestra tecnología actual. Por ejemplo, todo submarino y toda nave espacial tripulada lleva sus correspondientes depuradores de CO2, precisamente para que no se acumule el generado por sus ocupantes al respirar. Lo único que impide hacer esto a mucha mayor escala, como con este que financia Bill Gates, es el coste. Otra técnica ya existente es la bio-energía con captura y almacenamiento de carbono, de las que existen un puñado de plantas en operación y construcción. Este sistema permitiría capturar sosteniblemente 10.000 millones de toneladas de carbono al año y los 36.000 millones de toneladas que emitimos anualmente quemando combustibles fósiles a un coste adicional de entre 50 y 100 euros por tonelada. Entre las propuestas aún en estudio se encuentra la fertilización oceánica, con posibles efectos secundarios sobre los ecosistemas marinos, el biochar, ciertas bacterias modificadas por ingeniería genética o la simple reforestación.

Una combinación de estas técnicas y las que vayan surgiendo por el camino pueden mitigar o incluso remediar el desastre carbónico que estamos organizando. ¿A qué coste? Pues ese es el tema: alto, al menos en la situación actual. A lo mejor dentro de cien años nos parece tan normal como producir ordenadores, o penicilina, ambas cosas poco menos que ciencia-ficción hace ahora un siglo.

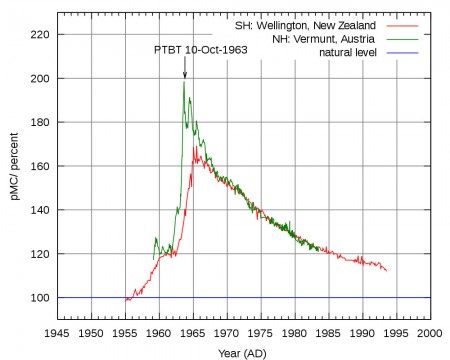

Hay formas de polución que tienden a remediarse solas, por simple degradación o reabsorción natural del agente contaminante. En realidad, por ejemplo, bastaría con dejar de emitir carbono y otros gases de efecto invernadero al ambiente como tarados para que ese problema se arreglase solo en un tiempo. Otra forma de contaminación que tiende a remediarse por sí misma, al menos en parte, es la radiactiva. Los isótopos más radiactivos y peligrosos agotan su energía rápidamente, con lo que su capacidad de hacer daño se desploma a toda velocidad. Los menos radiactivos tardan mucho más en irse, pero claro, son mucho menos peligrosos. Con el tiempo todos ellos van suavizándose más y más hasta que al final se vuelven indistinguibles de la radiación natural de fondo, dejando "sólo" un problema de contaminación química convencional (algunas de esas sustancias, además de radiactivas durante un tiempo, son muy tóxicas.)

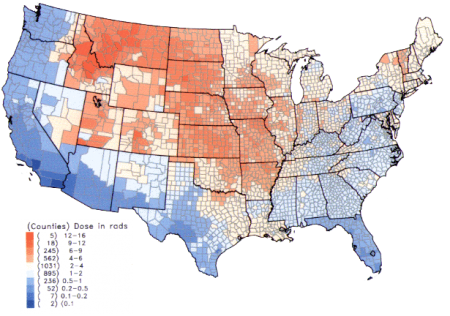

De hecho, en este planeta ya hemos tenido una gran guerra atómica a cámara lenta, con cientos de detonaciones, no pocas de ellas extremadamente potentes y sucias. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la época de las pruebas nucleares atmosféricas entre 1945 y 1963: 215 estadounidenses, 219 soviéticas, 21 británicas, 50 francesas y 23 chinas. Algunas fueron enloquecidamente poderosas, como el mítico Emperador de las Bombas (Bomba Zar), una chulería sin ninguna utilidad militar práctica. Otras, errores que generaron inmensas cantidades de contaminación radiactiva, como la no menos mítica Castle Bravo. Sí, estamos hablando de petar grandes cargas nucleares al aire libre, en algunos casos a menos de ciento cincuenta kilómetros de la gran ciudad más próxima como Las Vegas (USA) o Semipalatinsk (URSS). En otras palabras: como si yo ahora mismo hiciera estallar varias bombas atómicas anticuadas y sumamente contaminantes sobre el Polígono de Tiro de las Bardenas Reales y luego dijese que maños, vascos, riojanos, navarros y sorianos son todos unos histéricos por quejarse.

Hubo downwinders, hubo evacuaciones a la carrera, hubo daños, miserias y enfermedades jamás cuantificados, hubo abundantes materiales radiactivos que se diseminaron por todo el planeta... pero, con el tiempo, la radiación que emitió esta guerra atómica de 18 años de duración y medio millar de explosiones (más que los arsenales modernos completos de Francia, India y Pakistán juntos, con cargas mucho más potentes y guarras) se ha ido suavizando y diluyendo hasta que ahora es sólo detectable con algunos instrumentos específicos de gran sensibilidad. Como no estallaron en un periodo breve de tiempo, no hubo invierno nuclear.

Por cierto que con los fenómenos de invierno nuclear (o volcánico, o meteorítico, etcétera) pasa un poco lo mismo. Al principio es muy intenso, pero desde el día uno los humos y cenizas se van posando y en unos años o décadas se disipa totalmente por sí mismo, como ha ocurrido muchas veces en la larga historia de la Tierra. Sin embargo, hay otras fuentes de contaminación mucho más persistentes. Por ejemplo, los metales pesados no-radiactivos. Estos metales son básicamente estables y, por sí mismos, no desaparecen nunca. Como mucho se diluyen, en parte pasando a la cadena alimentaria. Al papeo, vamos. Pero, normalmente, sólo al de los pobres.

Hay otros agentes químicos a los que les cuesta mucho degradarse. Y luego hay cosas que hacen cisco ciertos ecosistemas frágiles, como las bolsas de plástico. No obstante todo ello, al menos una parte de la pupa que le hacemos al planeta se puede remediar. Sólo hace falta la pasta, la conciencia y las ganas de trabajar.

Habrá a quien le parezca que esto es jugar a los dioses, violar a la Madre Tierra y todas esas cosas frankensteinianas que al final habrán de costarnos caro. Pero mira, llevamos jugando a los dioses desde que inventamos el fuego, o antes. Esa es una de las características esenciales del ser humano como especie: más que adaptarse al medio, adaptamos el medio a nuestra conveniencia. Desde que nos pareció oportuno clarear el primer bosque, seguramente allá por el Paleolítico, le metimos antorcha y santas pascuas. Ahora que vamos siendo un poquito más conscientes de las consecuencias de hacer el animal como si no hubiera mañana, hablamos de mitigación y remediación. Es un avance.

Y aún así...

...aún así, son sólo 25 kilómetros. Los recorro con el metro de mi ciudad por dos euros con ochenta céntimos, billete sencillo. Uno con cuarenta si me pillo el bono. A decir verdad, en nuestro estado de desarrollo actual es, en la práctica, mucho menos. Si de algún modo estropeamos gravemente los primeros tres kilómetros de aire, donde vivimos algo así como el 99% largo de la humanidad, tenemos un problema. Gordo. Tres kilómetros es la longitud de una avenida mediana puesta de pie. Si te asomas a la ventana, a menos que vivas entre edificios como yo, vas a ver más de tres kilómetros a tu alrededor. ¿Has viajado en avión? Bueno, pues esa es la altitud a la que sueles estar unos tres o cuatro minutos después de separar las ruedas del suelo. Y eso que los aviones de pasajeros suben tranquilitos. Si fueses en un cohete Soyuz-2, lo harías en unos treinta segundos, antes de acelerar en serio.

No tenemos muchas bases de operaciones a más de tres kilómetros de altitud. Está La Paz, Bolivia, y luego una serie de pueblos cada vez más pequeños e infértiles hasta llegar a una localidad minera muy contaminada que se llama La Rinconada, en Perú (interesante). A partir de ahí, ya sólo puedes encontrar algunos templos y puestos militares por la parte del Himalaya, cada vez soportando menos y menos población. Salvo aclimatación extrema, a esas altitudes ya andamos midiendo cosas como los tiempos de conciencia útil y engorros así.

Mar abajo, está claro: una persona inconsciente puede ahogarse en pocos centímetros de agua. Según el Guinness, un tipo puede resistir 22 minutos sin respirar, hiperventilándose primero con oxígeno y manteniéndose muy quieto. Pero no más. Para sumergirnos bajo el mar, necesitamos máquinas. Hay unas máquinas estupendas llamadas submarinos, algunos de los cuales pueden operar varios años a cientos de metros de profundidad con entre 60 y 150 personas a bordo. Como dije en el post anterior, aquellos que funcionan a propulsión nuclear e incluyen hombres y mujeres en su tripulación pueden convertirse en excelentes cápsulas de supervivencia de la humanidad. Lamentablemente, no disponen de muchas plazas y casi todas ellas están reservadas para tripulantes con una formación en extremo exigente. Seguro que siempre encontrarán algún hueco donde embutir a Su Excelencia y algún Excelentísimo Pariente, pero incluso los grandes submarinos atómicos no se caracterizan por disponer de mucho espacio libre o medios para mantener a mucha más gente que su tripulación. Por debajo del primer kilómetro pasamos ya a los batiscafos y cosas por el estilo, cuya autonomía (cuando son autónomos) suele medirse en decenas de horas.

Pero el tremendismo en estos temas es casi tan perjudicial como la acción perniciosa, las excusas ridículas y la perezosa inacción. Si hablamos de los grandes problemas planetarios, si hablamos de los grandes daños al medio ambiente, cualquiera de estas cosas importantes, y lo planteamos en términos de ¡vamos a morir todoooos!... bien, pues le estamos haciendo el juego a quienes la lían a conciencia y a quienes pasan de todo. Esto funciona como aquel cuento tan viejo del lobo. Si te pasas la vida avisando de que llega el día y el día nunca llega, porque no era realista, al final todo el mundo pasa de tu cara y, ya puestos, de las cuestiones incómodas verdaderamente graves.

Llevo oyendo hablar de escenarios cataclísmicos, tormentas perfectas, el colapso de esta civilización decadente, esa guerra que supuestamente nos tenía que tocar a cada generación, días del juicio varios y lobos que vienen desde que sólo tenía pelo en la cabeza. Y no, al final resultó que esto no va así. Por supuesto que hay lobos, pero se comen mayormente a los pobres y los débiles, como toda la santa vida. Hay muchas cosas que pueden llevarse por delante a un bebé mísero de los deltas de Bangladesh, que duerme a un metro de altura sobre el nivel del mar. Hay muy pocas cosas que puedan hacer lo mismo con un señor que desayuna en Nueva York y cena en Hong Kong tras un agradable viaje en su jet privado, como no sea que se estampe con él. Por no mencionar una vez más a los chicos, y chicas, del submarino. Esto no va de novedosos e improbabilísimos apocalipsis globales. Esto va de agravar o no injusticias viejas perfectamente reales hoy por hoy.

En último término, es que resulta que esos veinticinco kilómetros no son nuestros. Apenas tenemos ningún derecho sobre ellos; tan solo una minúscula parte proporcional, casi infinitesimal. Quien los estropea por la cara no sólo es un indeseable y un guarro a escala planetaria por mucho desodorante que se eche; es además un ladrón, porque está saqueando algo que no es suyo, y posiblemente un homicida. Esos veinticinco kilómetros pertenecen a todos los vivientes y a todas las generaciones futuras, no a ninguno de nosotros. Aquí no hay nada gratis. Todas las cochinadas y estupideces que cometamos, ellos las pagarán. Al menos, hasta que encuentren la manera de largarse a sitios mejores y olvidar a sus patéticos antepasados para siempre jamás.

Comentarios

<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:

<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-

<% if(comment.user.image) { %>

![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<%= comment.user.username %>

<%= comment.published %>

<%= comment.dateTime %>

<%= comment.text %>

Responder

<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>

<% }); %>

<% } else { %>

- No hay comentarios para esta noticia.

<% } %>

Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-

<% if(children.user.image) { %>

![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% if(children.parent.id != comment.id) { %>

en respuesta a <%= children.parent.username %>

<% } %>

<%= children.user.username %>

<%= children.published %>

<%= children.dateTime %>

<%= children.text %>

Responder

<% }); %>

<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>