¿Cuál es tu lugar mágico público? El mío se llama ‘la Pedro Salinas’. Porque es mío. Desde hace unos años nuestro. Pero en realidad no es de nadie porque es de todas. Qué complejo explicar lo público, con lo sencillo que es el cuento de la propiedad privada. Cuando me mudé al lado de la Pedro Salinas me hizo mucha ilusión, la biblioteca a ti debida, pensé. Perdón. También tengo cerca la Iván de Vargas, patriarca de una saga de conquistadores (sic, Wikipedia), de la Reconquista al Nuevo Mundo –necesitamos nombres nuevos para la historia con mayúscula–, y la Pío Baroja un poco más abajo. Y cuando la cosa se pone peor –la ansiedad o la necesidad de desfogue de los vástagos amerita un paseo-– tengo a la Ana María Matute –antaño gloriosas vistas al Vicente Calderón, hoy al gran barrio residencial Mahou Calderón– o la Elena Fortún, isla de juerga libresca en el barrio de Pacífico (Madrid).

La que me crió –porque a mí, igual que a Rómulo y Remo una loba, me amamantó una biblioteca pública– no tenía nombre. En los barrios nuevos de la periferia antes las cosas no eran bonitas ni necesitaban nombre. Yo vivía en el polígono F, iba al Parque Z y la Biblioteca se llamaba, pues cómo se va a llamar, la Biblioteca de Moratalaz. En 2022 pasó a llamarse Javier Marías. La relación entre Marías y Moratalaz la ignoro, intuyo que es nula. Ya podía haber sido la Paco Umbral. Al menos él dedicó unas cuantas columnas a Moratalaz –su cuñada Maruja vivía allí y frecuentaba el barrio, fíjate tú lo que son las cosas– cuando estaba en nómina en El País. O podían haberla llamado la Elvira Lindo, que desde que su familia aterrizó en nuestro barrio en 1973, comenzó a fraguarse la leyenda de su padre en el bar Mechero para pasar a los anales de nuestra historia. O la Joaquín Sabina, que en 1988 decía sobre Moratalaz que ‘si no has estado allí no has visto el paraíso terrenal’. Cuando escuché esa canción, Eva tomando el sol, por primera vez, casi me da un vuelco el corazón. ¡Mi barrio existía en el universo de un trovador de Malasaña! En 2001 inauguraron una gran dotación para una segunda biblioteca enfrente de la que fue mi casa familiar, donde ahora vive mi hermano. La llamaron Miguel Delibes. También ignoro la relación de Miguel Delibes y Moratalaz pero a uno de la clase de mi otro hermano le empezaron a llamar Mochuelo después de que leyeran en clase El Camino –para que luego digan que las lecturas obligatorias no sirven para nada–. Para mí queda así justificado el nombre. Aunque después de ver cómo nombraron con el nombre del periodista David Gistau a una biblioteca municipal a dos calles de donde vivió y murió Carmen Martín Gaite, yo ya estoy curada de espanto en lo que respecta a bautizos y bibliotecas en esta ciudad.

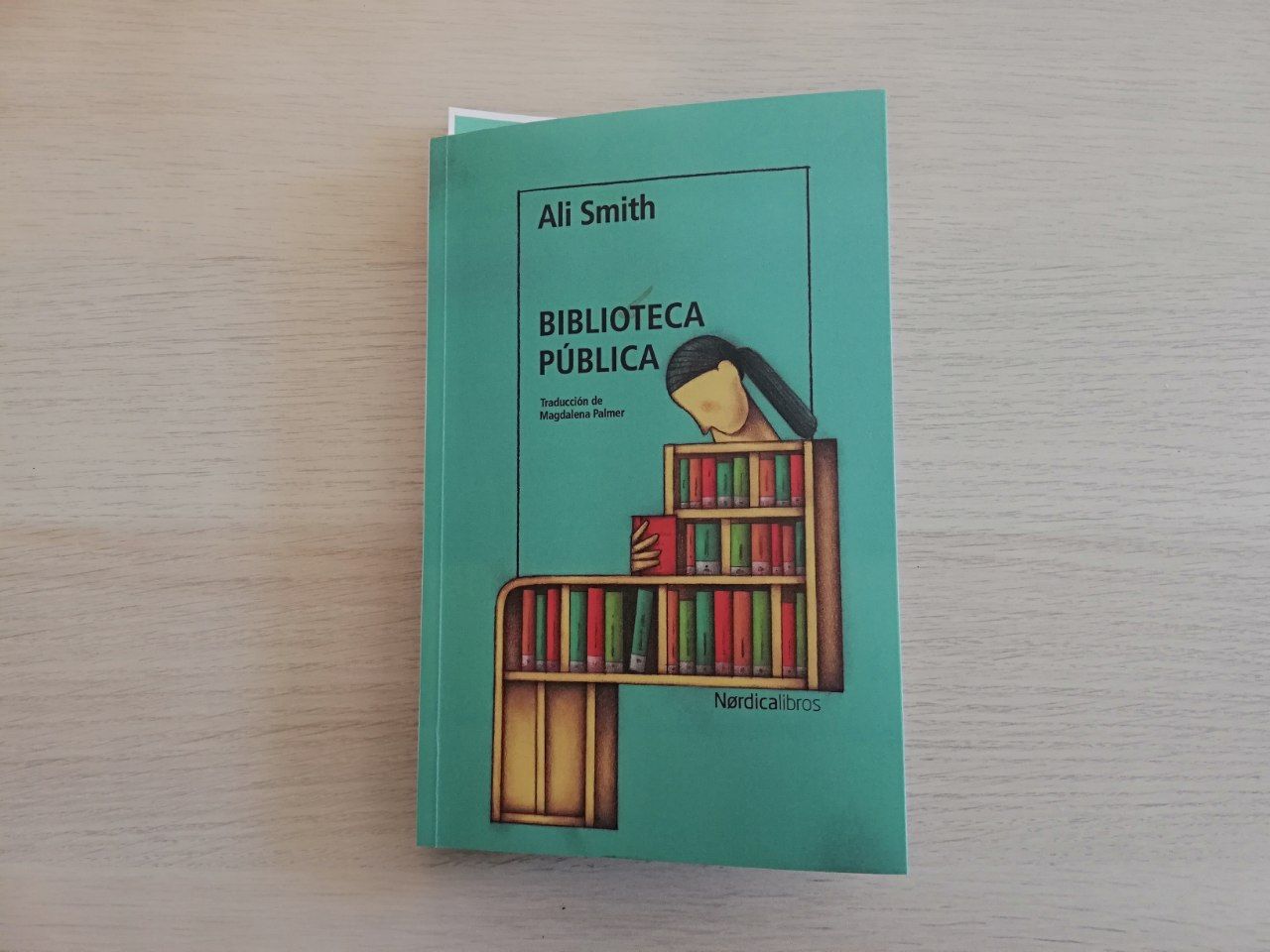

Desde hoy está disponible en librerías un nuevo Ali Smith –gritito ahogado de fan–, una recopilación de textos en torno al amor por la cultura libresca titulada Biblioteca pública (Nórdica). Fueron escritos en las postrimerías de la crisis financiera y en el contexto de austericidio europeo, en el momento en que el carácter, y sobre todo la financiación pública de las bibliotecas fue puesta en tela de juicio. Si ya lo hemos conseguido con los hospitales y los colegios, ¿por qué no intentarlo con las bibliotecas? Hay un meme marxista que dice que si hoy se inventaran, el capitalismo las prohibiría. Son toda una oda a la subversión. Una orgía comunitaria. Un lugar físico de encuentro y virtual de accesibilidad universal a la cultura. Una idea, por tanto, peligrosa. Que se lo digan a Internet Archive, cuya comunidad ha dejado de tener acceso a 500.000 referencias a consecuencia de la sentencia por infracción de las leyes del copyright (caso Hachette vs. Internet Archive). O a la biblioteca comunitaria Spellow Hub de Liverpool, arrasada por el fuego este verano en una de las noches de violentos disturbios provocados por la ultraderecha. Algunos de los libros cuyo préstamo más renové en la Javier Marías de mi barrio, hoy están prohibidos en las bibliotecas escolares del condado de Collier, Florida, un sitio que debe de parecerse a Moratalaz pero con manglares. En un mundo cada vez más acosado por las políticas neoliberales, las bibliotecas están cada vez más en el centro de la batalla cultural. Material y simbólicamente.

Entre los relatos de Biblioteca pública de Ali Smith hay textos de colegas de oficio narrando su historia de amor personal con las bibliotecas. Hay sentencias gloriosas. Desde el ‘Las bibliotecas públicas me convirtieron en lo que soy’ de Helen Oyeyemi, hasta el súper lema de Jackie Kay: ‘Un carné de biblioteca es tu democracia’, los testimonios están llenos de vivencias de infancia, de adolescencia, juventud y de vejez más emancipadas gracias a la existencia y robustez de estos lugares públicos mágicos. Su lectura da ganas inmediatas de volver a estos sitios donde además de coger libros –dejo el verbo pensando en amigas argentinas, y lo dejo con toda la intención–, puedes ir a estudiar, a hacer deberes con tus hijos, a sentarte a pensar, a echar una cabezada, a consultar Internet, a preguntar, a charlar, a escuchar, a aprender, o, simplemente, a que alguien constate que perteneces a algo más grande que la soledad de tu piso. Cuando di a luz a mi primer hijo estaba tan perdida que solo se me ocurría ir a la Pedro Salinas. Cogía prestados libros compulsivamente que por supuesto, no sabía a ciencia cierta si podría siquiera empezar a leer en plazo. Pero solo el acto de sacarlos y devolverlos me hacía visible más allá del centro de salud y del grupo de post parto. Mi desorientación era el combustible perfecto para la brújula social que ofrecen las bibliotecas. Mientras yo daba de mamar a mi cachorro entre dos estanterías forradas de libros, ella me amamantó a mí.

Comentarios

<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:

<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-

<% if(comment.user.image) { %>

![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<%= comment.user.username %>

<%= comment.published %>

<%= comment.dateTime %>

<%= comment.text %>

Responder

<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>

<% }); %>

<% } else { %>

- No hay comentarios para esta noticia.

<% } %>

Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-

<% if(children.user.image) { %>

![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% if(children.parent.id != comment.id) { %>

en respuesta a <%= children.parent.username %>

<% } %>

<%= children.user.username %>

<%= children.published %>

<%= children.dateTime %>

<%= children.text %>

Responder

<% }); %>

<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>