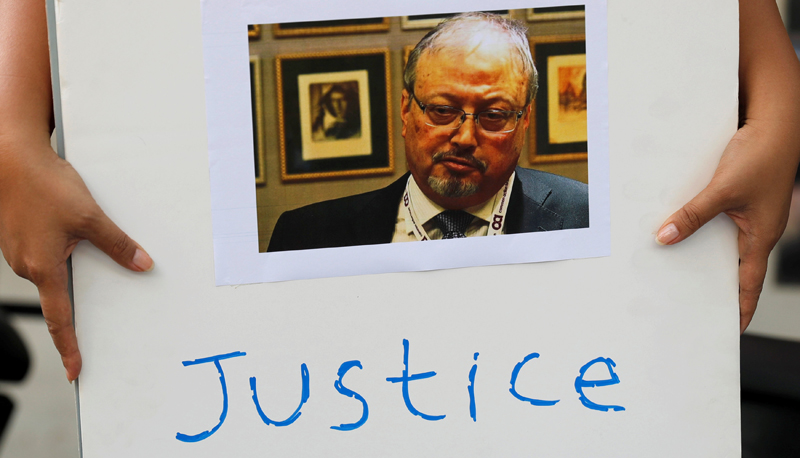

La probabilidad de que el escritor y periodista exiliado Jamal Khashoggi, de Arabia Saudí, fuera asesinado en el consulado saudí en Estambul (Turquía) aumenta a cada momento. Aún está por ver -al menos oficialmente- si se trató de una «operación no autorizada», tal y como ha señalado el presidente de los EE. UU., Donald Trump, o si Khashoggi fue realmente asesinado y descuartizado por orden de las autoridades saudíes. Pero teniendo en cuenta lo publicado hasta la fecha por medios occidentales y turcos, el escepticismo internacional en torno a la cambiante versión de los acontecimientos relatada por Arabia Saudí parece más que justificado. Y está claro que es Arabia Saudí quien tiene la responsabilidad de demostrar que Khashoggi no fuera brutalmente ejecutado en represalia por sus críticas contra el liderazgo de la monarquía del país.

Según los datos recopilados por el International Press Institute (IPI), la red global de editores, ejecutivos de medios y periodistas líderes en libertad de prensa, solo en 2018 un total de 54 periodistas han sido asesinados en todo el mundo por causas relacionadas con su trabajo. En los últimos 10 años, esa cifra aumenta a cientos de ellos. Se les acribilla en sus propias casas, se les dispara en medio de la calle y hacen estallar sus coches con bombas. Pero en la gran mayoría de los casos, los cerebros de estas operaciones no acaban nunca compareciendo ante la justicia.

En un sentido estrictamente numérico, el asesinato de Khashoggi es «solo» uno de los tantos crímenes aterradores que se perpetran contra la prensa cada año. Pero, aún así, este caso destaca entre los demás.

Por un lado, está la manera cruel y minuciosamente planeada en la que se llevó a cabo, ya que según la información disponible, fue cometido por lo que sólo puede describirse como un escuadrón de la muerte altamente cualificado. Los brutales detalles de este caso son suficientes para dejar en shock incluso a los más encallecidos defensores de la libertad de prensa, y en los últimos tiempos sólo podrían compararse con los del macabro asesinato de la periodista sueca Kim Wall.

Por otro lado, está el estatus internacional del país acusado de asesinar a Khashoggi, el reino de Arabia Saudí, tradicional aliado de Occidente a pesar de su historial de opresión casi total de las libertades civiles básicas, incluidas la libertad de expresión y de prensa. Un país concentrado desde hace dos años en un enérgico intento de pulir su imagen internacional, cuyo culmen fue un exitoso viaje de relaciones públicas a EEUU a principios de este año, donde el príncipe heredero Mohammad Bin Salman se reunió con estrellas y empresarios estadounidenses, desde Jeff Bezos hasta Oprah Winfrey.

En los días posteriores a la «desaparición» de Khashoggi, los medios internacionales comenzaron a analizar, ya con retraso, las inmensas contradicciones que esconde ese supuesto deseo de Bin Salman por modernizar y liberalizar Arabia Saudí. Bajo su mandato se ha permitido abrir cines y se ha concedido a las mujeres el derecho a conducir. Pero estas parecen victorias pírricas en medio de una creciente represión contra la disidencia, dirigida fundamentalmente a activistas de derechos humanos y periodistas. Hasta una docena de periodistas han sido arrestados el último año, incluido Saleh al-Shehi, cuya cobertura informativa de la corrupción en el país le supuso en febrero una condena a cinco años de prisión por «insultar a la corte real».

Pero enfocar este asunto exclusivamente en el príncipe heredero sería erróneo, ya que Arabia Saudí nunca ha sido amiga de la libertad de expresión. Su intolerancia al pensamiento crítico es muy anterior al asesinato de Jamal Khashoggi y al reinado de Bin Salman. Entre los casos más notables se encuentra el del bloguero Raif Badawi, sentenciado a 1.000 latigazos y 10 años de prisión en 2014 por escribir de forma crítica sobre la jerarquía religiosa de Arabia Saudí.

Es fácil adoptar una postura cínica ante las relaciones de Occidente con Arabia Saudí, un aliado clave que ha mostrado de manera clara y consistente su escaso interés por los valores de la democracia y de las libertades básicas. Pero el asesinato de Khashoggi supone un punto de inflexión. Lo que no ocurrió con otros ataques anteriores a la libertad de expresión o con acontecimientos como la criticada guerra de Arabia Saudí en Yemen está sucediendo ahora: hay una creciente presión pública sobre los gobiernos occidentales para que no se asocien con un país acusado de un acto tan horrendo. Y aun así, la pregunta es si esta presión será suficiente.

En este sentido, los gobiernos occidentales, incluida España, están en una encrucijada. A Arabia Saudí se le ha permitido durante demasiado tiempo violar derechos fundamentales como la libertad de expresión a cambio de acuerdos comerciales. Esto puede y debe cambiar, aunque sea con retraso, a raíz del asesinato de Khashoggi. Porque, de lo contrario, los periodistas y ciudadanos saudíes que conserven el valor suficiente para atreverse a criticar a sus gobernantes, correrán la misma suerte que Khashoggi. La impunidad solo conlleva más violencia y opresión. Hay demasiado en juego.

Comentarios

<% if(canWriteComments) { %> <% } %>Comentarios:

<% if(_.allKeys(comments).length > 0) { %> <% _.each(comments, function(comment) { %>-

<% if(comment.user.image) { %>

![<%= comment.user.username %>]() <% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= comment.user.firstLetter %>

<% } %>

<%= comment.user.username %>

<%= comment.published %>

<%= comment.dateTime %>

<%= comment.text %>

Responder

<% if(_.allKeys(comment.children.models).length > 0) { %>

<% }); %>

<% } else { %>

- No hay comentarios para esta noticia.

<% } %>

Mostrar más comentarios<% _.each(comment.children.models, function(children) { %> <% children = children.toJSON() %>-

<% if(children.user.image) { %>

![<%= children.user.username %>]() <% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% } else { %>

<%= children.user.firstLetter %>

<% } %>

<% if(children.parent.id != comment.id) { %>

en respuesta a <%= children.parent.username %>

<% } %>

<%= children.user.username %>

<%= children.published %>

<%= children.dateTime %>

<%= children.text %>

Responder

<% }); %>

<% } %> <% if(canWriteComments) { %> <% } %>